【编者按】

起来!前进!在中华民族最危险的时候,上海发出了抗日救亡的民族强音。为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,解放日报“抗战•上海寻迹”报道组兵分多路,从不同视角寻找上海抗战印迹。我们寻访的第二路,寻找当年那些鼓舞人心的文艺作品诞生之处,访问文化名人抗战期间在上海奔走的人生轨迹,回望上海民众在民族危亡之时万众一心的觉醒。

巨鹿路174号,一个在今天的上海地图上无法找到的地址,恰如它当年的神秘。

20世纪90年代巨鹿路174号复社旧址。

20世纪90年代巨鹿路174号复社旧址。

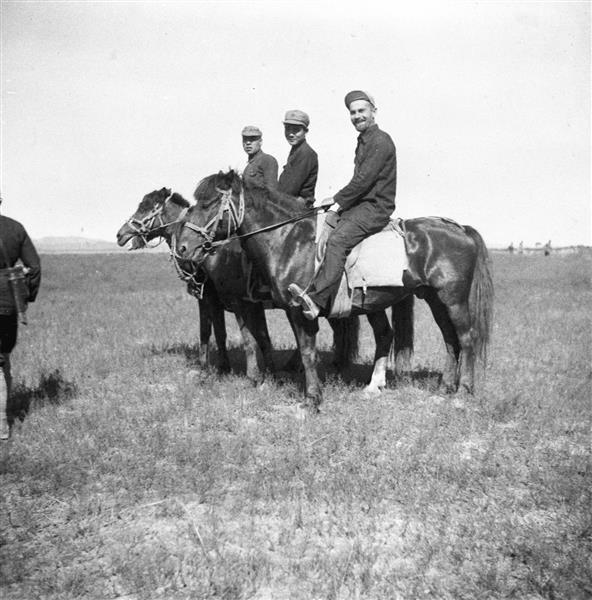

这是1936年,斯诺(右)在陕北采访途中。 新华社发

这是1936年,斯诺(右)在陕北采访途中。 新华社发

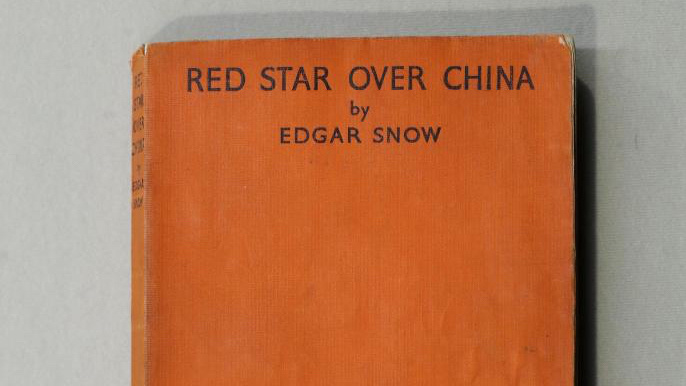

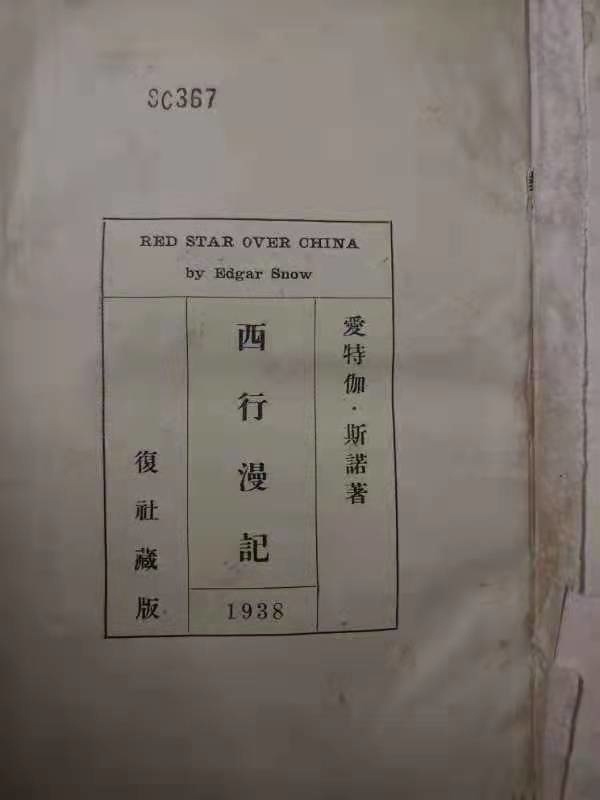

1938年复社版《西行漫记》扉页

1938年复社版《西行漫记》扉页

昔日外滩

昔日外滩

太平洋战争爆发后,上海租界遭日军攻占,时局趋于严峻,复社也随之解散。在邢建榕看来,复社虽只存在短短4年,但仅以其出版的《西行漫记》和《鲁迅全集》来说,足以在上海近代史上留下不朽的印记。

邹韬奋的生活书店,不仅出版了大量进步书籍,还出版了《抗战》等抗日救亡刊物;巴金的文化生活出版社则致力于出版优秀文学作品,在抗战文化宣传中发挥了重要作用;商务印书馆、开明书局等大型出版机构也积极参与,出版了众多与抗日救亡相关的内容。

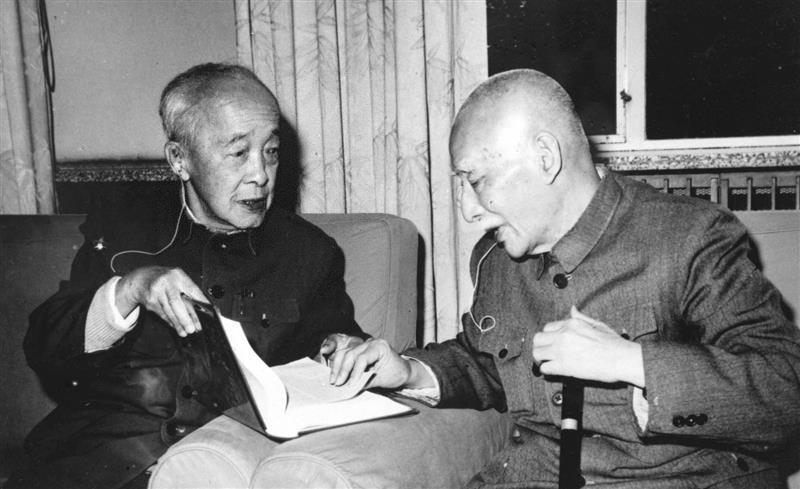

这是1979年9月27日,胡愈之(左)和叶圣陶在观看新出版的《辞源》修订本。新华社发

这是1979年9月27日,胡愈之(左)和叶圣陶在观看新出版的《辞源》修订本。新华社发

这样的环境,自然吸引了全国各地的大量文化精英汇聚在上海,其中不乏从海外归国的人士。某种意义上,上海是当时中国与世界,以及国内各城市信息通信最便捷的枢纽,这座城市为人们提供了广阔的舞台和发展机遇,推动了文化事业的繁荣。